Parfois, lorsque tout dort

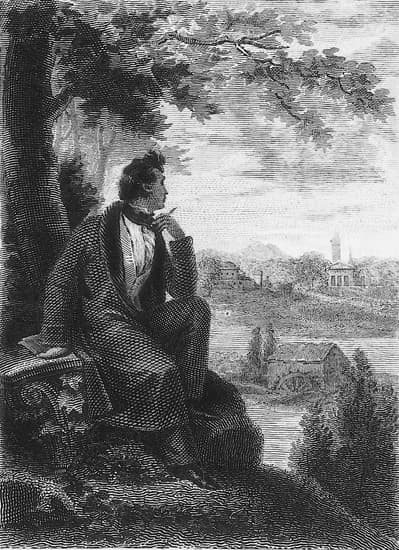

Parfois, lorsque tout dort, je m’assieds plein de joie

Sous le dôme étoilé qui sur nos fronts flamboie ;

J’écoute si d’en haut il tombe quelque bruit ;

Et l’heure vainement me frappe de son aile

Quand je contemple, ému, cette fête éternelle

Que le ciel rayonnant donne au monde la nuit.

Souvent alors j’ai cru que ces soleils de flamme

Dans ce monde endormi n’échauffaient que mon âme ;

Qu’à les comprendre seul j’étais prédestiné ;

Que j’étais, moi, vaine ombre obscure et taciturne,

Le roi mystérieux de la pompe nocturne ;

Que le ciel pour moi seul s’était illuminé !

Novembre 1829.

Victor Hugo (1802-1885), Les feuilles d’automne (1831)

- Poème où le poète se centre fortement sur lui-même (égotisme romantique), se met en évidence, en évoquant un état intérieur « taciturne » (silencieux, lié à un mal-être).

- Paradoxalement ce « taciturne » parle beaucoup (et de lui) à travers des mots volontiers exagérés et grandiloquents pour qualifier son « génie » : il se présente comme un « roi » à qui la nature céleste rend hommage : « pour moi ». Il se regarde comme « prédestiné ». Culte du moi.

- Mais en même temps, il y a un manque d’assurance (mal-être) puisqu’il présente cela comme une possible illusion (« j’ai cru »). Hésitation typiquement romantique entre la croyance en sa valeur immense et le doute sur lui-même, un sentiment de mal-être qui le dévalorise.

- Des figures métaphysique à l’arrière plan :

- Dieu implicitement (qui prédestine, qui illumine le poète d’au-delà du Ciel, de la voûte étoilée)

- Satan : « vaine ombre taciturne »… « vaine » = vide, qui débouche sur rien ; « ombre » par opposition à la lumière divine ; « taciturne » : une forme de repli sur soi, de mélancolie… c’est aussi cela, Satan : une vaine ombre taciturne qui s’est coupé de la joie, de l’ouverture à Dieu, à autrui… qui s’est repliée orgueilleusement sur elle-même

- Dans ce passage, Hugo se prend pour Dieu à qui toute la création rend hommage (voir le célèbre verset du Psaume 19 : Les cieux racontent la gloire de Dieu)… c’est une forme d’orgueil qui s’enfle… c’est finalement satanique : il se décrit comme le roi de la création… le « prince de ce monde » dirait la tradition chrétienne pour désigner le diable… Culte du moi.

- Typiquement romantique est aussi l’expression des sentiments personnel, passionnés, passionnels. Des sentiments positifs (« joie » « âme échauffée »), neutres (« ému »), négatifs (tristesse, vanité, mélancolie)

- La nature est présentée de façon très romantique : impressionnante, non maîtrisable, grandiloquente, indomptable (« soleils de flamme »). Elle est une sorte de refuge où le poète s’isole, loin de la civilisation, de son monde décevant et frustrant. On retrouve aussi la recherche romantique de l’évasion.

- Le goût des contraires : « fête éternelle » par opposition à la « nuit ». Nous ne sommes pas dans l’ordre et l’harmonie classique. Goût romantique pour le mouvement, le désordre, la tension.

- Beaucoup de solennité, de grandiloquence, de recherche dans l’écriture. Goût de la démesure bien loin de l’humilité classique. Art « pompeux ».

J’ai demandé à ChatGPT de me produire un texte continu et fluide reprenant mes observations :

Le poème « Parfois, lorsque tout dort » de Victor Hugo s’inscrit pleinement dans l’esthétique romantique, tant par ses thèmes que par sa manière de dire. Avant tout, c’est un poème profondément centré sur le poète lui-même, qui adopte une posture introspective caractéristique de ce qu’on appelle l’égotisme romantique. Le poète se met en scène dans une solitude nocturne, dans une sorte de contemplation intense, presque mystique. Il évoque son état intérieur, se qualifiant de « vaine ombre obscure et taciturne », une expression chargée de mélancolie, de repli sur soi, et même d’un sentiment de mal-être, typique des héros romantiques, en marge du monde.

Ce mal-être n’empêche pas l’exaltation de soi. Bien au contraire : cette « ombre taciturne » s’imagine être un « roi mystérieux de la pompe nocturne », prédestiné à comprendre seul la beauté du ciel. Le vocabulaire employé ici – « roi », « prédestiné », « pour moi » – manifeste un culte du moi exacerbé, où l’artiste s’élève au-dessus du commun, presque au rang de divinité. C’est une forme d’orgueil grandiloquent, caractéristique du romantisme, qui place l’individu et sa subjectivité au cœur de l’expérience poétique.

Mais cette grandeur se fissure : l’auteur avoue que « j’ai cru », soulignant ainsi l’hésitation, le doute, l’inquiétude intérieure. Cette oscillation entre exaltation de soi et dévalorisation, entre le sentiment d’un destin supérieur et la conscience douloureuse de n’être qu’une ombre vide (« vaine ombre »), est une tension romantique typique, qui rend le poème profondément humain, tragique et universel.

Derrière ces élans personnels, on peut percevoir des figures métaphysiques en arrière-plan. Le poème s’ouvre sous le « dôme étoilé », image qui rappelle la grandeur divine et évoque Dieu, même s’il n’est jamais nommé directement. Mais dans l’excès même de son orgueil, en se croyant le seul digne de comprendre la beauté du monde, le poète se substitue à Dieu, comme dans le célèbre psaume « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Ici, c’est pour lui seul que le ciel semble briller. C’est là que surgit une dimension satanique, au sens romantique du terme : l’ange déchu, isolé, orgueilleux, replié sur lui-même. L’expression « vaine ombre taciturne » évoque non seulement la mélancolie du poète, mais aussi la figure de Lucifer, cet être de lumière coupé de la source divine par son orgueil. C’est une image romantique de la grandeur dans la chute, où le moi, fasciné par lui-même, finit par se consumer dans sa propre flamme.

L’expression des sentiments personnels, eux aussi au cœur de la poésie romantique, est omniprésente. On y trouve des émotions positives (« plein de joie », « ému », « échauffaient mon âme »), mais aussi négatives (« vaine », « obscure », « taciturne »), révélant une personnalité passionnée, tourmentée, instable, profondément romantique dans sa manière de vivre l’expérience intérieure.

Enfin, la nature est ici une véritable protagoniste du poème. Elle est sublime, sauvage, grandiose, non maîtrisée par l’homme : « soleils de flamme », « ciel rayonnant », « fête éternelle ». Ce paysage cosmique devient refuge, évasion, une échappée vers l’infini, loin du monde humain jugé trop banal ou décevant. C’est une nature métaphysique et sacrée, qui renforce le sentiment d’élévation, mais aussi d’étrangeté et de solitude.

La forme même du poème renforce cette impression de grandeur : Hugo y déploie un style solennel, pompeux, avec un goût marqué pour l’ampleur des images et la démesure des sentiments. Le langage est soigné, rythmé, mais aussi chargé, parfois à la limite du théâtral – ce qui correspond au goût romantique pour l’excès, bien loin de la sobriété classique.

En somme, ce poème est un condensé des grandes caractéristiques du romantisme : culte du moi, révolte contre l’ordre établi (divin ou rationnel), expression passionnée des sentiments, fascination pour la nature et la nuit, mélancolie, et même une tentation luciférienne qui donne à l’ensemble une profondeur métaphysique. Victor Hugo y offre le portrait d’un moi qui se cherche entre le ciel et l’abîme, entre la lumière et l’ombre, dans une tension poignante et infiniment poétique. (environ 900 mots)

Afficher et télécharger le pdf de l’article

Version avec police de caractère et interlignes plus grands

Version Word .docx

Afficher et télécharger le pdf du texte produit par ChatGPT

Version texte (.docx)