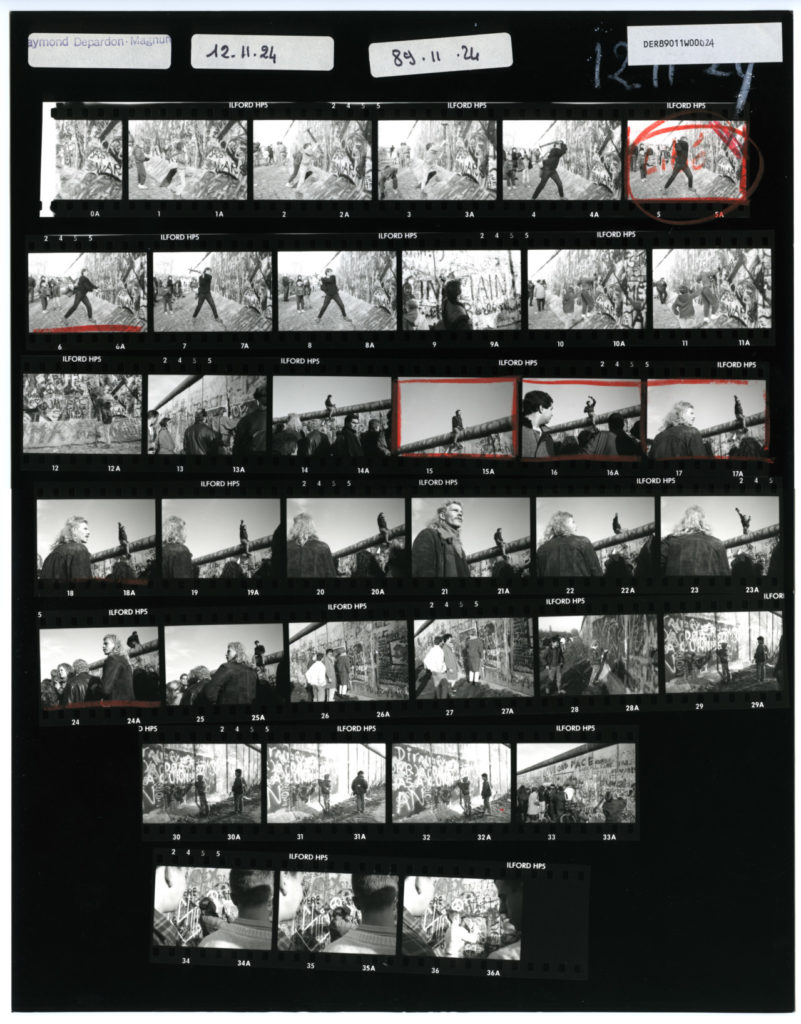

- Le Mur par Raymond Depardon

GERMANY. Berlin wall comes down. November 11th, 1989. A young man bridges the wall between East and West Berlin. Le mur de Berlin tombe. Le 11 novembre 1989. Un jeune homme franchit le mur entre Berlin-Est et Berlin-Ouest.

- Jeune fille protestant contre la guerre du Vietnam avec une fleur de Marc Riboud

USA. Washington DC. 1967. An American young girl, Jan Rose KASMIR, confronts the American National Guard outside the Pentagon during the 1967 anti-Vietnam march. This march helped to turn public opinion against the US war in Vietnam. Une jeune fille américaine, Jan Rose KASMIR, affronte la Garde nationale américaine devant le Pentagone lors de la marche anti-Vietnam de 1967. Cette marche a contribué à retourner l’opinion publique contre la guerre américaine au Vietnam.

Le 21 octobre 1967, près de 100 000 personnes ont défilé à Washington, D.C. pour manifester pacifiquement autour des bâtiments du Pentagone afin de protester contre la guerre au Vietnam. Un photographe de l’agence Magnum, Marc Riboud, a alors documenté les événements. La dernière image qu’il a capturée est celle de Jan Rose Kasmir, 17 ans, qui brandit une fleur de chrysanthème devant une rangée de soldats de la Garde nationale armés de baïonnettes.

Kasmir n’était pas consciente que la photo était prise à l’époque, mais l’image en est venue à représenter la bravoure et le pouvoir de la protestation pacifique. S’adressant au Guardian en 2015, Jan Rose Kasmir a déclaré : « Ce n’est que lorsque j’ai vu l’impact de cette photographie que j’ai réalisé que ce n’était pas seulement une folie passagère – je défendais quelque chose d’important. »

Marc Riboud a effectué plusieurs voyages au Vietnam dans les années 1960, voyant par lui-même la guerre dont il avait entendu parler et débattu dans la presse. « Il était difficile de ne pas éprouver de la sympathie pour ces Vietnamiens qui opposaient une résistance si courageuse aux bombardements incessants, dit-il, et la sympathie aide à comprendre un pays, pour une personne, bien mieux que l’indifférence ou l' »objectivité » (qui est de toute façon une notion fallacieuse). »

Son travail de couverture des manifestations du Pentagone s’inscrivait dans la continuité de cette ligne d’intérêt. Une poignée d’autres images, prises le même jour, montrent ce que les manifestants ont dû voir face à une rangée de baïonnettes, et donnent une idée de l’ampleur de l’événement.

Riboud s’est souvenu de l’événement de la journée pour un essai sur sa carrière, qui a été publié en 1989 :

« Un jour d’octobre 1967, je me suis retrouvé à Washington, emporté par le courant d’une cause alors simple et directe. Une foule immense et extatique défilait pour la paix au Viêt Nam, tandis que le soleil d’un été indien inondait les rues de la ville. Des centaines de milliers de jeunes hommes et de jeunes femmes, noirs et blancs, se rapprochaient avec défi du Pentagone, la citadelle de l’armée la plus puissante du monde et, pour un jour, la jeunesse américaine présentait à l’Amérique un beau visage. Je prenais des photos comme un fou, épuisant la pellicule à la tombée de la nuit. La toute dernière photo était la meilleure. Dans mon viseur, il y avait le symbole de cette jeunesse américaine : une fleur tenue devant une rangée de baïonnettes. La puissance de l’Amérique ce jour-là, a présenté l’Amérique avec un visage triste. »

D’autres photos de la même manifestation prises par le même photographe.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Berlin, Allemagne, novembre 1989

« En 1961, alors que j’avais dix-neuf ans, on m’a envoyé à Berlin pour prendre des photos de Robert Kennedy. C’était à l’époque de la construction du mur de Berlin. Je me suis donc retrouvé à couvrir sa construction en 1961 et sa déconstruction en 1989.

Ces photos ont été prises à Berlin, sur la Potsdamer Platz, près de la porte de Brandebourg. Jean-Pierre Montagne, responsable du service photo du journal Libération, m’avait contacté pour me dire que le mur était tombé. Il m’a demandé de me rendre immédiatement sur place pour couvrir l’événement. A l’époque, c’était un « no man’s land ». Le mur est tombé dans la nuit du 9 novembre 1989, mais tous les photographes sont arrivés le 10 novembre. Les photos du jeune homme sur le mur ont été prises le 11 novembre. Le mur était tombé, mais pas complètement. Ses vestiges symboliques étaient toujours là.

Comme vous pouvez le voir sur la planche contact, au milieu du rouleau, j’ai commencé à me concentrer sur le jeune homme sur le mur. C’était un punk de l’Ouest, et il a soudainement crié très fort. C’est comme ça qu’il a attiré mon attention. Il a crié, j’ai pris mon Leica et j’ai shooté. La puissance de l’image est faite par ce cri de rebelle. C’est un cri de liberté, de colère et de plaisir. Ce cri symbolisait la chute du mur à l’époque. La photo a fait la une du Financial Times et du Monde, mais il a fallu du temps avant qu’elle ne soit reconnue comme une bonne photo. Je pense qu’elle devient encore plus symbolique avec le temps.

Il y a toujours des photos que l’on oublie, que l’on n’apprécie pas ou qui nous déçoivent la première fois que nous les voyons. Mais, au fil du temps, les photos se transforment. Elles prennent de la valeur, tant sur le plan sentimental que visuel. J’aime être seul lorsque je regarde mes planches contact, car je suis souvent déçu lorsque je les regarde pour la première fois. C’est pour moi un moment intime que je n’aime pas partager. Mais, au fil des années, nous devenons fiers de nos vieilles planches contact. Elles sont un outil qui nous permet de lutter contre le temps. »

Les planches contact : des impressions directes de séquences de négatifs étaient – à l’ère pré-numérique – essentielles pour que les photographes puissent voir ce qu’ils avaient capturé sur leurs rouleaux de pellicule. Elles constituaient un élément central des pratiques d’édition et d’indexation et étaient en elles-mêmes révélatrices des approches des photographes : les subtils raffinements du cadre, de l’éclairage et du sujet d’une photographie à l’autre, retraçant la progression du créateur d’images vers la composition finale qu’il considérait finalement comme la meilleure. L’observation d’une planche contact comporte également un aspect voyeuriste : on peut retracer les mouvements du photographe dans le temps et dans l’espace, en suivant les moindres mouvements de son œil de gauche à droite lorsque son attention est attirée. C’est comme si l’on se trouvait dans leur tête et qu’on leur offrait une vue privilégiée à travers leurs yeux, depuis le premier rang de leur cerveau.

Comme l’écrit Kristen Lubben dans son introduction au livre Magnum Contact Sheets, publié pour la première fois en 2011 par Thames and Hudson :

« Unique à l’approche de chaque photographe, le contact est un enregistrement de la façon dont une image a été construite. S’agissait-il d’un montage ou d’une rencontre fortuite ? Le photographe a-t-il remarqué une scène qui avait du potentiel et l’a-t-il travaillée avec soin pour parvenir à une image réussie, ou le légendaire « moment décisif » a-t-il joué un rôle ? La planche contact, aujourd’hui rendue obsolète par la photographie numérique, incarne une grande partie de l’attrait de la photographie elle-même : la sensation du déroulement du temps, une trace durable du mouvement dans l’espace, une authentification apparente des prétentions de la photographie à représenter la réalité de manière transparente. »

Après avoir photographié la construction du mur de Berlin à l’âge de 19 ans, Raymond Depardon s’est retrouvé dans la ville – en mission pour le journal Libération – pour couvrir la chute du mur, fin 1989. Il a réalisé l’image ci-dessus près de la Porte de Brandebourg et, bien qu’elle ait fait la une du Financial Times et du Monde à l’époque, elle a, comme il l’explique ci-dessous, pris de la valeur avec le temps.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

La planche-contact d’où est tirée la photo de Raymond Depardon :