Un esprit nostalgique flotte, mais on ne voit ni la laideur, ni la tristesse, ni le sens funèbre et cruel de cette enfance écrasée.

(Élie Faure à propos de Vélásquez, lu par Ferdinand au début du film)

Une sélection

- Velásquez est le peintre des soirs, de l’étendue et du silence. Même quand il peint en plein jour, même quand il peint dans une pièce close, même quand la guerre ou la chasse hurlent autour de lui. (Élie Faure, Histoire de l’art, lu par Ferdinand)

- Tu feras ce qu’on te dit (sa femme à Ferdinand)

- Il y avait la civilisation athénienne, il y a eu la Renaissance, et maintenant on entre dans la civilisation du cul. (Ferdinand)

- « Un film, c’est comme une bataille : amour, haine, action, violence, mort. En un mot : émotion. » (Samuel Fuller à propos du cinéma)

- FERDINAND : Eh oui ! c’est la vie. MARIANNE. Oui, mais ce qui me rend triste, c’est que la vie et le roman c’est différent… Je voudrais que ce soit pareil… clair,… logique,… organisé,… mais ça ne l’est pas.

- De toute façon, il était temps de quitter ce monde dégueulasse et pourri.

- Mais il leur dit de ne jamais demander ce qui fut d’abord, les mots ou les choses, et ce qui viendra ensuite. (Marianne à propos de Ferdinand)

- Ah ! La vie est peut-être triste, mais elle est toujours belle, parce que je me sens libre.

- MARIANNE : Et qu’est-ce que fera ? FERDINAND : Rien. On existera. MARIANNE : Oh, la la !… Ça va pas être marrant. FERDINAND : C’est la vie !

- MARIANNE : Qu’est-ce que je peux faire ?.. . J’sais pas quoi faire…

- FERDINAND : Pourquoi t’as l’air triste ? MARIANNE : Parce que tu me parles avec des mots et moi, je te regarde avec des sentiments.

- Ne plus décrire la vie des gens, mais seulement la vie, la vie toute seule ; ce qu’il y a entre les gens, l’espace, le son et les couleurs. Je voudrais arriver à ça. Joyce a essayé, mais on doit pouvoir faire mieux. (Ferdinand)

- Au fond, la seule chose intéressante, c’est le chemin que prennent les êtres. (Ferdinand)

- Nous sommes faits de rêves et les rêves sont faits de nous. Il fait beau mon amour dans les rêves, les mots et la mort. Il fait beau mon amour. Il fait beau dans la vie. (Ferdinand)

- Nous sommes faits de rêves et les rêves sont faits de nous. Il fait beau mon amour dans les rêves, les mots et la mort. Il fait beau mon amour. Il fait beau dans la vie. (Ferdinand)

- D’ailleurs, je ne recommence pas, je continue. (Marianne)

- J’te crois, menteuse (Ferdinand)

- Dieu, c’lui-là aussi, j’lui dis « non ». (Ferdinand : le dernier mot est-il audible ?)

- Moi ? Je suis un homme sexuel. (Ferdinand)

- Oh, moi, je suis très sentimentale, c’est tout. Faut être rudement con pour trouver ça mystérieux. (Marianne)

- Une vie moyenne doit faire… 250 milliards de secondes. (Marianne)

- Tu feras ce qu’on t’a dit. (Marianne)

- FERDINAND : Y’avait qu’à pas faire ça. MARIANNE : Je te demande pardon, Pierrot. FERDINAND : Je m’appelle Ferdinand. C’est trop tard.

- FERDINAND : Après tout, je suis idiot, moi. Merde, merde !

Une anthologie élargie de répliques et ensemble de répliques

- Le monde où il vivait était triste. Un roi dégénéré, des infants malades, des idiots, des nains, des infirmes, quelques pitres monstrueux vêtus en princes qui avaient pour fonction de rire d’eux-mêmes et d’en faire rire des êtres hors la loi vivante, étreints par l’étiquette, le complot, le mensonge, liés par la confession et le remords. Aux portes, l’Autodafé, le silence. Un esprit nostalgique flotte, mais on ne voit ni la laideur, ni la tristesse, ni le sens funèbre et cruel de cette enfance écrasée. Velásquez est le peintre des soirs, de l’étendue et du silence. Même quand il peint en plein jour, même quand il peint dans une pièce close, même quand la guerre ou la chasse hurlent autour de lui. Comme ils ne sortaient guère aux heures de la journée où l’air est brûlant, où le soleil éteint tout, les peintres espagnols communiaient avec les soirées. (FERDINAND, dans sa baignoire, lisant une page de l’Histoire de l’art d’Élie Faure à propos de Diego Velásquez)

- Tu feras ce qu’on te dit (SA FEMME à FERDINAND)

- Il y avait la civilisation athénienne, il y a eu la Renaissance, et maintenant on entre dans la civilisation du cul. (FERDINAND)

- « Un film, c’est comme une bataille : amour, haine, action, violence, mort. En un mot : émotion. » (SAMUEL FULLER à propos du cinéma)

- FERDINAND : J’ai une machine pour voir qui s’appelle les yeux, pour entendre les oreilles, pour parler la bouche. Mais j’ai l’impression que c’est des machines séparées. Y’a pas d’unité. On devrait avoir l’impression d’être unique. J’ai l’impression d’être plusieurs. UNE FEMME : Vous parlez trop, c’est fatigant de vous écouter. FERDINAND : Oui, c’est vrai : je parle trop. Les hommes seuls parlent toujours trop.

- FERDINAND : Chapitre suivant : désespoir, mémoire et liberté, amertume, espoir, la recherche du temps disparu, Marianne Renoir.

- MARIANNE : Ça ne va pas ? Vous avez l’air tout sombre. FERDINAND : Y a des jours comme ça, on rencontre que des abrutis. Alors, on commence à se regarder soi-même dans une glace, et à douter de soi. .. Allez ! je vous raccompagne.

- FERDINAND : Vous avez remarqué ? Dans envie, il y a vie. J ’avais envie, j’étais en vie.

- MARIANNE : On dit 115 maquisards et ça n’évoque rien, alors que pourtant chacun, c’est des hommes, et on sait pas qui c’est. S’ils aiment une femme, s’ils ont des enfants, s’ils aiment mieux aller au cinéma qu’au théâtre. On sait rien. On dit juste 115 tués. C’est comme les photographies, ça m’a toujours fascinée. On voit la photo immobile du type avec une légende dessous. C’était un lâche ou un chic type, mais au moment précis où la photo a été prise, personne peut dire qui était-ce réellement et ce qu’il pensait : à sa femme, à sa maîtresse, au passé, au futur, au basket-ball. FERDINAND : Eh oui ! c’est la vie. MARIANNE. Oui, mais ce qui me rend triste, c’est que la vie et le roman c’est différent… Je voudrais que ce soit pareil… clair,… logique,… organisé,… mais ça ne l’est pas. FERDINAND : Si… beaucoup plus que les gens ne le croient.

- De toute façon, il était temps de quitter ce monde dégueulasse et pourri. (FERDINAND)

- MARIANNE (chantant) : Et puis des mots d’amour sont venus sur n os lèvres nues, petit à petit, des tas de mots d’amour se sont mêlés tout doucement à nos baisers. (…) N’échangeons surtout pas de tels serments, me connaissant. te connaissant. Gardons le sentiment que notre amour est un amour, que notre amour est un amour sans lendemain. FERDINAND : De toute façon, on le saura quand on sera mort, dans soixante ans, si on s’est toujours aimés. MARIANNE : Mais non, moi, je sais que je t’aime. Mais pour toi, je ne suis pas si sûre, je suis pas sûre. FERDINAND : Si, Marianne, si. MARIANNE : Bon, on va bien voir.

- FERDINAND : Mettez un tigre dans mon moteur. POMPISTE : On n’a pas de tigre ici.

- POMPISTE : Qu’est-ce qui vous prend ? Vous n’avez pas honte ? Vous n’avez pas d’argent ? MARIANNE : Non, m’sieur, on n’a pas d’argent. POMPISTE : Eh ben, il faut travailler pour gagner de l’argent. Vous ne voulez pas travailler ? MARIANNE : Non, m’sieur, on veut pas travailler. POMPISTE : Alors, comment allez-vous faire pour payer l’essence ?

- MARIANNE : Qu’est-ce que tu fais ? FERDINAND : Je m’regarde. MARIANNE : Et qu’est-ce que tu vois ? FERDINAND : Le visage d’un type qui va se jeter à 100 à l’heure dans un précipice. Une voiture passe. Marianne, en premier plan, se regarde à son tour dans le rétroviseur. MARIANNE : Moi, j’y vois le visage d’une femme qui est amoureuse du type qui va se jeter à cent à l’heure dans un précipice. FERDINAND : Alors, embrassons-nous.

- MARIANNE : Ferdinand leur raconta d’abord l’histoire de Guynemer, mais ils n’écoutaient pas. Alors, il parla de l’été … Et du désir qu’ont les amants de respirer l’air… (gros plan sur un tableau d’Auguste Renoir représentant une femme nue, mollement allongée sur un linge blanc au bord de l’eau)… tiède du soir. Il leur parla (retour sur un reflet de soleil) de l’homme, des saisons, des rencontres inattendues… Mais il leur dit de ne jamais demander ce qui fut d’abord, les mots ou les choses, et ce qui viendra ensuite.

- MARIANNE : Tu sais ce qu’on aurait pu faire avec cet argent-là ? On aurait pu aller à Chicago, à Las Vegas, Monte-Carlo. Pauvre con ! FERDINAND : Oui, et moi, Florence, Venise, Athènes. Allez, allons-y. Les voyages forment la jeunesse.

- FERDINAND : Ben, y a qu’à s’arrêter n’importe où. Y aura qu’à s’arrêter n’importe où. MARIANNE : Et qu’est-ce qu’on fera toute la journée ? Non, il faut d’abord retrouver mon frère. Il nous donnera plein de fric, et puis ensuite on se trouvera un chouette hôtel chic et on rigolera. FERDINAND : Vous voyez : elle pense qu’à rigoler ! MARIANNE : A qui tu parles ? FERDINAND : Au spectateur.

- MARIANNE : Tu vois, je te l’avais dit tu le regrettes déjà. Tu es fou d’avoir fait ça. FERDINAND : Non, je suis amoureux. MARIANNE (elle pose sa main sur la nuque de Ferdinand). C’est la même chose. (elle l’embrasse tendrement sur la joue.) Moi, j’ai décidé de plus jamais tomber amoureuse. (elle lui caresse la nuque.) Je trouve ça dégoûtant.

- FERDINAND : Ah ! dès qu’on plaque une femme, elle commence à dire qu’on ne tourne pas rond. MARIANNE. Oh ! les hommes, c’est kif-kif ! FERDINAND. C’est vrai. D’ailleurs, je ne sais pas pourquoi, je commence à sentir l’odeur de la mort. MARIANNE : Tu la regrettes. Allez, dis-le, dis-le ! FERDINAND. Oh ! arrête ! Tu m’énerves. Non… l’odeur de la mort dans le paysage, les arbres, les visages de femmes, les autos…

- FERDINAND : Y a dix minutes, je voyais la mort partout, maintenant c’est le contraire. Regarde… La mer. les vagues, le ciel. Ah ! La vie est peut-être triste, mais elle est toujours belle, parce que je me sens libre. On peut faire ce qu’on veut.

- FERDINAND : L’amour est à réinventer. MARIANNE : La vraie vie est ailleurs. Des siècles et des siècles s’enfuirent dans le lointain comme des orages. FERDINAND : Je la tins contre moi, et je me mis à pleurer. MARIANNE : C’était le premier… C’était le seul rêve. – (la première réplique est une citation d’Arthur Rimbaud, la deuxième est une phrase attribuée à Arthur Rimbaud)

- MARIANNE : Oui. Où on va ? FERDINAND : Dans l’île mystérieuse, comme les Enfants du Capitaine Grant. MARIANNE : Et qu’est-ce que fera ? FERDINAND : Rien. On existera. MARIANNE : Oh, la la !… Ça va pas être marrant. FERDINAND : C’est la vie !

- Heureusement que j’aime pas les épinards, sans ça j’en mangerais. Or, je peux pas les supporter. Et avec toi, c’est pareil, sauf que c’est le contraire. Y avait un film comme ça avec Michel Simon. (FERDINAND)

- J’ai décidé d’écrire mon journal. Quel est l’être vivant qui, face à la nature, ne croit la force de le décrire par le langage ?… (FERDINAND)

- FERDINAND. Ah ! Ferdinand !. .. MARIANNE. Tu connaissais ? FERDINAND (lisant une page de Louis-Ferdinand Céline) : « Je suis de feu !. .. Je suis lumière !… Je suis miracle !. ..Je n’entends plus rien !. .. Je m ’élève !. .. Je passe dans les airs !… Ah ! c’est trop !. .. J ’ai vu le bonheur devant moi… émotion surnaturelle !. .. Et puis je ne sais plus rien !… J’avance un petit peu les mains… J ’ose… vers la droite !. .. je touche, j’effleure les cheveux de ma fée !… de la merveille adorée… Virginia !… MARIANNE (regardant la couverture du roman) : « Guignol’ s Band !!! !… ! Tu viens ? FERDINAND (continuant à lire) : Parfait bonheur !… Ah ! je me trouvais en émerveillement si intense que je n ’osais plus remuer… ému… heureux jusqu’aux larmes… transi de bonheur… Je palpite… palpite…

- La poésie, c’est qui perd gagne. (Journal de FERDINAND)

- MARIANNE : Qu’est-ce que je peux faire ?.. . Je sais pas quoi faire… Qu’est-ce que peux faire ?… Je sais pas quoi faire… Qu’est-ce que je peux faire ?… Je sais pas quoi faire… FERDINAND. Silence ! J’écris.

- FERDINAND : Pourquoi t’as l’air triste ? MARIANNE : Parce que tu me parles avec des mots et moi, je te regarde avec des sentiments. FERDINAND : Avec toi, on peut pas avoir de conversation. T’as jamais d’idées, toujours des sentiments. MARIANNE : Mais c ’est pas vrai ! Y a des idées dans les sentiments. FERDINAND : Bon. On va essayer d’avoir une conversation sérieuse. Tu vas me dire ce que tu aimes, ce que tu as envie, et la même chose pour moi. Alors, vas-y, commence. MARIANNE : Les fleurs, les animaux, le bleu du ciel, le bruit de la musique… Je sais pas, moi… Tout ! Et toi ? FERDINAND : Euh… L’ambition, l’espoir, le mouvement des choses, les accidents,… je… je… quoi encore ? Je sais pas, moi… Enfin, tout ! MARIANNE : Tu vois, j’avais raison y a cinq ans : tu me comprends jamais.

- MARIANNE : Y a que j’en ai marre ! J ’en ai marre de la mer, du soleil, du sable, et puis de ces boites de conserve, c’est tout. J ’en ai marre de toujours porter la même robe ! Je veux partir d’ici ! Je veux vivre, moi.

- FERDINAND : J’ai trouvé une idée de roman. Ne plus décrire la vie des gens, mais seulement la vie, la vie toute seule ; ce qu’il y a entre les gens, l’espace, le son et les couleurs. Je voudrais arriver à ça. Joyce a essayé, mais on doit pouvoir faire mieux.

- FERDINAND. Je t’ai dit : un disque tous les cinquante livres. La musique après la littérature !

- FERDINAND : Le courage consiste à rester chez soi, près de la nature, et ne tient aucun compte de nos désastres. (citation du peintre Joan Miro)

- FERDINAND : Au fond, la seule chose intéressante, c’est le chemin que prennent les êtres. Le tragique, c’est qu’une fois qu’on sait où ils vont, qui ils sont, tout reste encore mystérieux. MARIANNE : Comme une odeur des eucalyptus ! FERDINAND : Eucalyptus, c’est ça. MARIANNE : Tu parles, Charles ! FERDINAND : Et la vie, c’est ce mystère jamais résolu. MARIANNE : Tu te grouilles, Paul, non ? FERDINAND : Ta gueule, Virginie !

- Nous sommes des morts en permission. Et les arbres ? (Journal de FERDINAND)

- MARIANNE : Je m ’en fiche, des livres, des disques, je m’en fiche de tout, même de l’argent. Ce que je veux, moi, c’est vivre.

- MARIANNE (chantant) : Moi, j’ai une toute petite ligne de chance (…) Mais regarde ma petite ligne de chance ! Mais regarde ma petite ligne de chance ! Regarde ce tout petit destin ! Si petit au creux de la main ! Ma ligne de chance, ma ligne de chance ! Dis·moi chéri qu’est-ce que t’en penses ? FERDINAND : Ce que j’en pense ? Quelle importance ? Ta ligne de hanche…

- FERDINAND : Peut-être que je rêve debout. Elle me fait penser à la musique. Son visage. On est arrivé à l’époque des hommes doubles. On n’a plus besoin de miroir pour parler tout seul. Quand Marianne pour parler tout seul dit « Il fait beau », à quoi elle pense ? D’elle je n’ai que cette apparence disant : « Il fait beau » Rien d’autre. A quoi bon expliquer ça ? Nous sommes faits de rêves et les rêves sont faits de nous. Il fait beau mon amour dans les rêves, les mots et la mort. Il fait beau mon amour. Il fait beau dans la vie.

- FERDINAND : Enfin, écoute, Marianne, on ne va pas recommencer ! MARIANNE : Je t’ai dit de me laisser tranquille ! D’ailleurs, je ne recommence pas, je continue.

- MARIANNE. Tu sais ce que tu devrais écrire comme roman ? FERDINAND : Non, quoi ? MARIANNE : Quelqu’un qui se promène dans Paris, et tout d’un coup, il voit la mort. Alors, il part tout de suite dans le Midi pour éviter de la rencontrer, parce qu’il trouve que ce n’est pas encore son heure. FERDINAND. Et alors ? MARIANNE : Et alors, il roule toute la nuit à toute vitesse, et en arrivant le matin au bord de la mer, il rentre dans un camion, et il meurt, juste au moment où il croyait que la mort avait perdu sa trace.

- FERDINAND : Belle et grande mort pour un petit homme !

- FERDINAND (citant un poème de Frederico Garcia Lorca : Le coup de corne et la mort) : Le sang, je ne veux pas le voir ? Ah ! quelles terribles cinq heures du soir ! Le sang, je ne veux pas le voir. Le sang, je ne veux pas le voir. Ah ! quelles terribles cinq heures du soir ! Ah !

- FERDINAND : Car les mots au milieu des ténèbres ont un étrange pouvoir d’éclairement de la chose qu’ils nomment. En MARIANNE effet… FERDINAND : Même si elle est compromise dans l’horizon quotidien… MARIANNE : Le langage souvent veut la pureté

- Marianne… Ariane mer… âme amer… arme (Journal de Ferdinand)

- MARIANNE : Alors ensuite je suis partie n’importe où. Je ne sais vraiment plus où j’étais et j’ai eu peur de retourner au bord de la mer et un jour, par hasard, j’ai rencontré Fred à Toulon, dans un bar. Si ! Si ! Au Las Vegas à Toulon. FERDINAND : Et comment t’as su que j’travaillais ici ? MARIANNE : Mais par hasard aussi. C’est vrai, tu sais. FERDINAND : J’te crois, menteuse. MARIANNE : Pourquoi qu’tu crois jamais que j’taime ? Je t’aime à ma manière. FERDINAND : Oui, c’t’exact. MARIANNE : La preuve ! Regarde ! Hier je suis allée sur notre plage et j’ai ramassé ton cahier. FERDINAND : Merci. MARIANNE : Regarde la dernière page. Ya un p’tit poème sur toi. C’est de moi. FERDINAND : tendre et cruel, réel et surréel, terrifiant et marrant, nocturne et diurne, solite et insolite, beau comme tout. MARIANNE : Pierrot le fou. FERDINAND : J’m’appelle Ferdinand, j’te l’ai déjà dit. Bon.. Merde, à la fin, nom de Dieu. MARIANNE : Si tu crois qu’ça t’va bien de dire Nom de Dieu, tu t’trompes. FERDINAND : Dieu, celui-là aussi j’lui dis… (inaudible : « non » ?) MARIANNE : Ne parle pas de cett’ manière. FERDINAND : Tu peux parler : on est recherchés pour meurtre.

- FERDINAND : Je te regarde, je t’écoute… Mais c’est pas ça qu’il y a d’important ! MARIANNE : Ah, merci ! FERDINAND : Non, veux dire à ce moment précis. D’ailleurs, il est déjà passé. Tu sais, je ne sais pas, euh… La couleur du ciel bleu, les rapports entre toi et moi. MARIANNE : Je ne comprends pas. FERDINAND : Je voudrais que le temps s’arrête. Tu vois, je pose ma main sur ton genou. C’est merveilleux, en soi. C’est ça, la vie : l’espace, les sentiments… Au lieu de ça, je vais te suivre, continuer notre histoire pleine de bruit et de fureur. Mais remarque, ça m’est égal. Il la suit du regard. MARIANNE : Tu viens ? Fred nous attend. FERDINAND : Okay, j’ai rien dit. Allons-y, Alonzo.

- FERDINAND : C’est drôle d’être en vie après tous ces morts qu’on a vu défiler. MARIANNE : Oh, oui. c’est drôle ! Ho, ho, ho, ho !

- MARIANNE : Et toi, finalement, tu sais ce que tu es ? FERDINAND : Moi ? Je suis un homme sexuel. MARIANNE : C’est ça ! Moi, je sais ce que tu es, mais toi, tu ne le sais pas. FERDINAND : C’est vrai ! Je suis un vaste point d’interrogation face à l’horizon méditerranéen !

- MARIANNE : Oh, moi, je suis très sentimentale, c’est tout. Faut être rudement con pour trouver ça mystérieux.

- MARIANNE : Bon ! Je vais te dire quelque chose. Dans une heure, il y a 3600 secondes. Dans un jour, ça doit faire dans les cent mille. Une vie moyenne doit faire… 250 milliards de secondes. Depuis qu’on se connaît, nous deux, on s’est vu en tout un mois. Si on additionne tout ça, ça fait que moi, je t’ai vu seulement pendant un ou deux millions de secondes, sur 250 milliards que fait ta vie. C’est pas beaucoup. Alors, ça ne m’étonne pas que tu saches pas qui j’aime vraiment.

- MARIANNE : Écoute ! Ouvre tes yeux et tes oreilles, tu verras bien. Tu te souviens de l’odeur de l’eucalyptus ? FERDINAND : Avec toi, c’est toujours compliqué ! MARIANNE : Non, tout est simple. FERDINAND : Y a trop d’événements à la fois. MARIANNE : Non, du tout. FERDINAND : Y a un petit port, comme dans les romans de Conrad… MARIANNE : Un bateau à voile, comme dans les romans de Stevenson… FERDINAND : Un ancien bordel, comme dans les romans de Faulkner… MARIANNE : Un type qui est devenu milliardaire, comme dans les romans de Jack London. FERDINAND : Avec toi, c’est toujours compliqué. MARIANNE : Non, tout est simple. FERDINAND : Y a trop d’événements à la fois. MARIANNE : Non.

- FERDINAND : L’argent. MARIANNE : Les autres ne sont pas… FERDINAND : Au courant. MARIANNE : Ils vont être… FERDINAND : Furieux. MARIANNE : Ils vont suivre Fred. On va se débarrasser d’eux. FERDINAND : Et après ? MARIANNE : Tu feras ce qu’on t’a dit.

- MARIANNE : Quoi ? FERDINAND : TWA. Nice, 3 heures moins le quart. Tahiti. Un avion. Y a qu’à le prendre. MARIANNE : Tous les deux, évidemment. FERDINAND : Évidemment, oui ! MARIANNE : Évidemment. C’est drôle, en Français. Finalement, les mots disent le contraire de ce qu’ils veulent dire. On dit « évidemment », et les choses ne sont pas du tout évidentes. FERDINAND : Oui, par exemple, pour moi, c’était évident que je ne retrouverais pas le vieux du yacht avec une balle entre les yeux. Mais en plus, elle est ressortie par la nuque.

- FERDINAND : Je la tins contre moi et je mis à pleurer. MARIANNE : C’était le premier, c’était le seul rêve. Il arrive face à nous, tourne sur lui-même.

- FERDINAND : Yavait qu’à pas faire ça. MARIANNE : Je te demande pardon, Pierrot. FERDINAND : Je m’appelle Ferdinand. C’est trop tard.

- FERDINAND : Après tout, je suis idiot, moi. Merde, merde !

- MARIANNE : Elle est retrouvée. FERDINAND : Quoi ? MARIANNE : L’Éternité. FERDINAND : C’est la mer allée. MARIANNE : Avec le soleil. (Arthur Rimbaud : L’éternité, mai 1872).

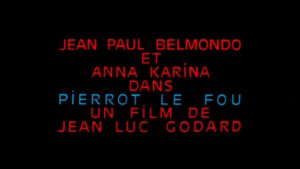

Une présentation générale de Jean-Luc Godard et du film (sur le site de mon cours de français)

Afficher et télécharger le pdf de l’article

Version avec police de caractère et interlignes plus grands

Version Word .docx

La page de Louis-Ferdinand Céline lue par Ferdinand (répliques n° 25) – Version en police 14 – Version Word

Le roman de Jacques-Henri Bernardin de Saint Pierre, Paul et Virginie (1789) est évoqué à la réplique 33

Le télécharger en version pour liseuse ou application liseuse sur smartphone (format epub)(commence après le préambule d’une quarantaine de pages)

Version pdf – Version Word .docx

1 commentaire

Les commentaires sont fermés.